近江蛏池塘养殖技术

摘 要:从近江蛏生物学特性、整埕、管理、病害防治、生长、收获等方面介绍了近江蛏滩涂人工养殖的主要技术环节。一般放养壳长1-2

cm的蛏苗,养殖5-6个月,最大可达到壳长9

cm,平均壳长7.7

cm;产量可达到3500~6000kg/亩。近江蛏具有很高的经济价值与养殖价值,是一个值得推广的优良品种。

关键词:近江蛏,池塘养殖

近江蛏(

Sinonovacula rivularis sp.nov.)为一种河口埋栖型双壳贝类,隶属于双壳纲,灯塔蛤科,缢蛏属,为缢蛏属中的一新种。该蛏形似缢蛏

(Sinonovacula constricat),但壳长与壳高之比大于缢蛏,在精子形态

[1]、遗传基因

[2]上与缢蛏有显著的差异,2006年定名为近江蛏

[1]。近江蛏具有肉味美、适应低比重,生长比缢蛏快、经济价值高等特点,其生产性人工育苗已获成功,并在福建省沿海地区推广养殖,取得很好的经济效益,具有良好的养殖前景。本文对近年来近江蛏的池塘养殖技术进行总结,以期为推广近江蛏的人工养殖提供技术指导。

1生物学特性

1.1贝壳形态

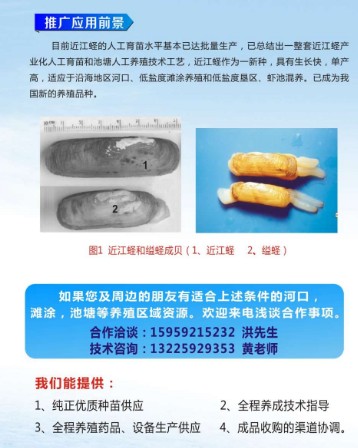

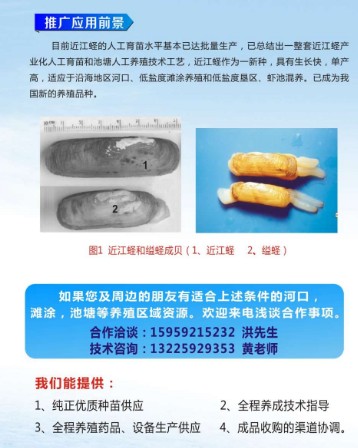

近江蛏(图1)贝壳2枚、薄而脆,左右两壳相等,贝壳闭合时两端均开口。贝壳的背缘和腹缘近于平行。壳表有一角质皮层,皮层颜色随贝龄的大小、栖息地有机质的多少而变化,贝龄小,底质有机质含量少时,壳表呈黄绿色;贝龄长、底质有机质含量多时,壳表呈灰褐色。生长在沙泥底质的近江蛏贝壳呈浅黄色,生长在泥底质的

图1 近江蛏和缢蛏成贝(1.近江蛏,2.缢蛏)

贝壳较黑。因穴居生活升降运的摩擦,成贝从壳顶至周边的皮层脱落而露出白色的石灰质棱柱层。近江蛏在贝壳外观上与缢蛏相似,壳面具细密不规则的生长线,无放射肋,贝壳的壳长与壳高比值较缢蛏大,贝壳壳长与壳高之比为3.41,而养殖缢蛏的壳长与壳高之比为3.17;近江蛏贝壳斜向腹后缘具一斜浅的凹陷沟,但比缢蛏浅。

1.2.生活环境

近江蛏营穴居生活,栖息于河口区潮间带中、低潮区的软泥或泥沙底质,滩涂海

水比重不适时,近江蛏容易随水流逃逸而迁栖它处。适宜生活的比重范围是1.001~1.014,最适宜比重是1.004~1.006,生长最快,存活率高。试验表明,比重降低到1.001,近江蛏仍能正常生活,比重升高至1.014之后,近江蛏表现不适应;1.016是养殖近江蛏的上限。海水比重上升到1.020时,近江蛏两壳闭合,20h后死亡。在海泥底质中,随着海水比重降低到1.000,近江蛏仍能存活数日,但不能生活在纯淡水环境中。同属的缢蛏在海水比重1.005~1.020时活动力强,1.003以下有不良影响

[3],缢蛏蛏苗适应养殖的比重以1.010左右最适宜。近江蛏的适宜生长比重范围比缢蛏低,近几年近江蛏的养殖结果表明,在洪水持续时间较长、同海域的养殖缢蛏死亡时,近江蛏仍可生存。近江蛏栖息深度与个体大小有关,幼贝钻泥较浅,成贝则可钻入泥中约40~50cm深,在福建地区养殖可以顺利越冬。在2℃、4℃保持湿润的条件下,成体近江蛏经10天依然存活,便于长途运输和保活销售。

1.3饵料组成

近江蛏为滤食性贝类,以海区自然微藻为饵料,主要摄食硅藻类,以骨条藻、海链藻、菱形藻、小环藻、双菱藻、圆筛藻、舟形藻等。

1.4生长

近江蛏生长与季节、个体大小及生活环境有密切关系。幼虫变态成稚贝,生长较快,随着近江蛏养殖技术的提高,在饵料充足的情况下,水越淡(比重在1.001~1.006)生长越快,2月份的幼贝壳长能达到4cm左右。3月份水温回升,幼贝生长速度逐渐加快,6月份幼贝即能达到壳长8cm左右。7~8月份高水温期间,近江蛏生长较慢。在同一海域环境中,近江蛏生长比缢蛏快,一年蛏可长到壳长9~10cm,两年蛏能长到壳长11cm以上,三年蛏壳长可达到12.5~13cm。

2 近江蛏池塘养殖

2.1养殖场地

近江蛏养殖场地应选择江河入海口的滩涂以及内湾附近平坦且略倾斜的、底质为细泥或泥沙的地方修建养蛏池,或利用改造的虾池、弹涂鱼养殖池养殖。养殖水质要符合渔业水质标准(GB11607-1989)和无公害食品 海水养殖用水水质(NY5052-2011)的要求,海水比重1.003~1.014。

2.2 整理蛏埕

建埕一般要经过翻土、耙土、平畦等步骤。一是翻土:软泥质翻深25~30cm,硬底质翻深35

cm,第一次翻深些,第二次较浅;把下层的泥土翻起,使上下层泥土混合均匀,并将表层的敌害生物翻到底层使其窒息死亡,深层的敌害生物翻到上层后要予以杀死。二是耙土:翻耕后的泥土中如有硬块,要彻底耙碎。如果泥质较软,可直接用密齿耙把表层土耙烂梳匀,使其细腻柔软。三是平整埕田:将已经翻耙的泥面用推板推平,修整成高0.4

m、宽3~5m的蛏埕,埕面两侧略有坡度,以使干露时埕面不积水,蛏埕之间挖出宽0.5

m的沟,用于排水和管理人员行走。整埕要求做到翻深、耙细、抹光。以上整埕工作都应在播苗前完全做好。

利用虾池或弹涂鱼池养殖近江蛏,生产前先把池底的沉积的淤泥深翻、曝晒、再整埕,池内挖50cm深的环沟,以便排水干露蛏埕。为充分利用池塘养殖面积,蛏埕面积控制在虾池滩涂面积的2/3以上。若池塘底质的淤泥腐臭,则每亩用100kg~150kg石灰或每亩用10kg“底优二代”+500g“复合枯草芽孢杆菌”混合,直接干撒以改良底质。

2.3药物清塘

放苗前1~2天,根据滩涂内敌害生物的种类,可选用复方鱼虫净、杀灭菊酯、氰戊菊酯、三唑磷乳液、“灭螺灵”等药物进行清塘处理,用药量以能彻底杀灭敌害为准,药性消失后应及时播苗。

2.4播苗

播苗时间根据蛏苗生长情况而定,经中间培育的蛏苗壳长达到1cm时即可移殖播入蛏田。12月中下旬或翌年1月播种蛏苗较理想,蛏苗生长期长,在饵料充足的情况下,当年5~6月份即可达到商品规格。

播苗前要认真选择蛏苗。蛏苗质量的优劣,直接影响到近江蛏的产量。优质的近江蛏蛏苗的标准是壳长1cm以上、壳色白、壳洁净、大小均匀,不含杂质,无臭味;蛏苗置箩筐内稍受振动时,两壳能立即收紧合闭,并发出“嗦嗦”声;在盐度适宜的海水中或泥土上能立即伸出足部,动作活跃。健壮的蛏苗,播苗后十多分钟就开始钻泥,如果10分钟以后仍然不能钻泥,说明蛏苗体质弱。

播苗前要先将蛏苗盛在桶内,用适宜盐度的海水洗去泥土。蛏苗运到蛏埕后,放置在阴凉处约1小时左右,并将盛放蛏苗的箩筐晃动数次,使蛏苗的水管收缩。播苗时应先把池塘内的水排至3~5cm即可,大风时顺风匀播;播苗时左手提盛苗容器,右手轻抓蛏苗,用力向埕面上抛播。一般每亩播壳长1cm大小的近江蛏蛏苗30~40万粒左右。蛏苗壳长超过1cm以上时,播苗量要适当减少。播完蛏苗后应尽快添加池水,使池水淹过埕面约 20~30 cm。

2.5日常管理

2.5.1藻类培养

自然水域的饵料往往不能满足池塘养殖近江蛏的需要,为了使近江蛏快速生长,必须满足其生物饵料的需求。因此,在近江蛏的养殖池塘附近,应配有专门生物饵料培养池(原则上配比不超过20%,就是蛏池与培养饵料池比例)或鱼、虾养殖池,使用专门的藻类培养基(如:“丰贝素 ”,“硅藻源”, “碧水丹露”,“益贝精”, “蛏贝肽肥”,“活菌王”)培养适合近江蛏生长的生物饵料。饵料生物的培养常用方法:

方法1:“益贝精”或“硅藻源”+“蛏贝肽肥”+“丰贝素”,溶解稀释后全池泼洒。特点:营养丰富,快速培养硅藻。适合于高密度养殖和老化池塘的营养素补充,超越传统肥料吸收不完全的特点。

方法2:有机肥+硝酸铵钙或碳酸氢铵+过磷酸钙+“硅藻源”或“益贝精” ,溶解稀释后全池泼洒。特点:速度快,成本较低,但肥效持久较差。主要用于早期的快速追肥。

方法3: 尿素+过磷酸钙+“硅藻源”或“益贝精”+“活菌王”,溶解稀释后全池泼洒。特点:速度较慢,要2天左右,肥效持久一般,主要用于水温较高的追肥。

方法4:平时日常追肥可以定期的使用:“蛏贝肽肥”,“丰贝素 ”,“硅藻源”, “益贝精”,“碧水丹露”。 保持水质的平衡与稳定为贝类成长提供天然饵料。

每天一次或多次将鱼虾池的藻水引入蛏池或采用微流水的方法,引入的饵料以当天能摄食完(藻类颜色由深变浅或变清)为好;若引进养蛏池的饵料没有吃完或水色变得更深,则要及时排掉养蛏池的水,应及时观察、检查水体中饵料生物藻色的变化和种类。蓄水养蛏有充足的饵料能促进近江蛏快速生长,池塘高密度养殖近江蛏还应配备足够的增氧机。

2.5.2巡查蛏埕

养殖期间要经常巡查蛏埕,定期疏通水沟,及时做好补苗工作。播苗2~3天后,要下养蛏池检查蛏苗的成活率,根据蛏埕面上死壳的多少、蛏孔的密度确定是否需要补苗及补苗的数量。养殖管理人员每天排完池水后要下蛏埕检查,清除杂物,填补坑洼的埕面,清除敌害生物,检查蛏子生长是否正常。夏季高温季节,应选在早、晚排换水,换完水后,水要尽量加高,防止高温水烫伤苗的情况。

2.6病害防治

近江蛏养殖中常遭受各类海洋生物的危害,近年来,在推广养殖近江蛏过程中经常遇见的主要病害和采取的防治方法有以下几种。

2.6.1肉食性螺类 主要为锥型螺,每年4~10月均有发生,以5~7月危害最大;锥型螺成群堵住蛏孔,使蛏上浮而食之。防治方法:在放近江蛏苗之前先用灭螺灵杀灭,等药性过后再放养蛏苗。

2.6.2 沙蚕等多毛类 在放苗前及养殖过程中可用复方鱼虫净清塘。使用药量,每亩蛏埕用复方鱼虫净0.5㎏,先用60度温水浸泡水半天后均匀泼洒,再翻耕整理,效果较好。

2.6.3 虾蛄等甲壳类 防治方法:三唑磷乳液每瓶用水10㎏稀释后,用喷雾器均匀喷洒于蛏埕面上,每瓶三唑磷乳液可用3~4亩,或用杀灭菊酯杀灭,使用方法同三唑磷乳液。

2.6.4浒苔等丝状藻类 可用苔耙或除藻药物“杀草威”消除;池塘施用“杀草威”150g/亩.米,施药时养蛏池塘5~7天不进排水,如有增氧机效果更好。

2.6.5 池塘底质不良 老虾池池水排不干、清池底质处理不彻底,底质腐黑、发臭等情况,使得近江蛏中后期生长缓慢,成活率低,严重时甚至造成养殖失败。防治方法:养殖过程中每半个月使用一次“底优二代”+ “复合枯草芽孢杆菌”或“活菌王”;使用时,先把池水排干或抽干,再把底质改良剂均匀干撒于埕面上,并用蛏耙轻轻翻耙,可根据底质污染轻重酌情增减使用量。

2.7生长和收获

近江蛏具有肉味美、适应低比重,生长比缢蛏快、经济价值高等特点,蛏苗1月份放养后,当年5~6月份即可收获,投放30~40万粒近江蛏蛏苗,池塘养殖产量可达到3500~6000kg,近江蛏的收获方法可参照缢蛏。

3.结论

近江蛏适宜生长的比重范围是1.001~1.014,最适宜的比重是1.004~1.006。适宜养殖的海水比重范围比缢蛏低。近年来,在福建省等地进行近江蛏人工育苗和养殖,已经取得很大经济效益和社会效益。从2008年以来,公司一直与厦门海洋职业技术学院近江蛏课题组成员合作,经过不断的养殖试验和推广,总结出一套行之有效的近江蛏养殖方法,供广大近江蛏养殖爱好者参考。